�w�]�̋������x�̃��r���[�y�]�S�̂��炨�q����̌����l����z

�]�̓����E������m�邱�ƂŁA

���q����̔��B�̃T�|�[�g�����₷���Ȃ�܂��B

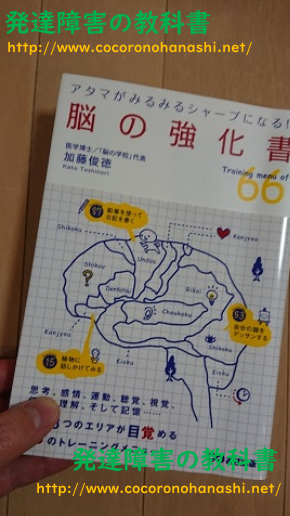

�^�C�g���F�w�A�^�}���݂�݂�V���[�v�ɂȂ�I�I�]�̋������x

���ҁF�����r��

�o�ŎЁF�����o��

���s�N�F�Q�O�P�O�N�R���P�X��

���B��Q�Ƃ͔]�̋@�\��Q�ł���B

���������Ē����Ǝv���܂��B

�����ł͂Ȃ��Ƃ����������o�Ă��Ă��A

�قƂ�ǂ̐l�́u�]�̋@�\��Q�v�v���Ă���B

�����ǁA�N���]�̂ǂ�������Ԃ��u�]�̋@�\��Q�v�Ȃ̂��͍l���Ă��܂���B

���͂��ꂪ�S�z�Ȃ�ł��ˁB

�����r���搶�̂��̖{�́A���B��Q�ɂ��ď������{�ł͂���܂���B

�ł����A����x�A�]�Ƃ͉�����m���Ă������Ƃ́A

���B��Q�̂��q����ւ̃A�v���[�`���@�ɐV�����I�����������Ǝ��͎v���Ă��܂��B

�ꎞ���A�]�g���Ȃǂ����s���A�p��Ă����܂����B

�����炭�v���قǂ́u���ʁv���Ȃ���������ł��傤�B

�����r���搶�̂��̖{��ǂ߂��̗��R���킩��܂��B

�u�]�g���v�͔]�̋Ǐ��I�ȃg���[�j���O�ł����B

�ł��A����͈Ӗ�������܂���B

�]�͂����ȂƂ���łȂ����Ă��܂��B

�]�����ł͂Ȃ��A�̂̂��ׂĂ͂Ȃ����Ă��܂��B

���̂Ȃ�����ӎ����Ȃ��Ƃ�����ƒb�����܂���B

���Ƃ��A�r�̗͂����������ꍇ�́u�����v�������ƌ����܂��B

����́A�ꕔ������b����ƁA�t�Ɏ肩��r�⌨�ɂ����Ă̂Ȃ�����Ă��܂����炾�����ł��B

�]�ɂ��������Ƃ������܂��B

�]�̏ꍇ�A�Ȃ�������Ĉꕔ���������B���Ă��܂��ƁA���B��Q�Ɛf�f�����Ǐ�Ƃ��ďo�Ă��܂��B

�]�̉ߔ��B�́A�_�o�̉ߔ��B�݁A���ꂪ�l�ɂ���Ă͔��B��Q�̏Ǐ�Ƃ��ďo�Ă���̂ł͂Ȃ����H

���͂��̖{��ǂ݂Ȃ���A����Ȃ��Ƃ��l���Ă��܂����B

�����r���搶�͔]���W�̃G���A�ɂ킯�čl���܂��B

�i�������A�Y��ɃG���A�̃��C��������킯�ł͂Ȃ������悻�̏ꏊ�ɂȂ�܂��B�����āA���̂Ȃ��肪���������ƁA������D�G�Ȕ]�ƌĂ��]�ɂȂ邻���ł��B�j

�@�v�l�n

�A����n

�B�`�B�n

�C�����n

�D�^���n

�E���o�n

�F���o�n

�G�L���n

���B��Q�̕����āA���Ƃ��Β��o���ߕq��������A���o������鋭���h������肾������A�^������肾������A�����P�̋L���ɂ����Ƃ�������Ă��܂�����A�Ƃ����̂�����܂��B

�����r���搶�̂��̂킯���𗝉�����ƁA�ǂ����̕��삪�ߔ��B���āA

����ɂǂ����̕���̔��B���W������Ɓu���B��Q�v�Ɛf�f�����Ǐo�Ă���̂��킩��܂��ˁB

�{���͂P�Q�O�܂ł킩��邻���ł����A�@�\�ʂɉ����r���搶���W�ɂ������Ă���Ă��܂��B

���̂Ȃ�����������Ă������ƁB

�����ړI�ɏ����ꂽ�̂����́w�]�̋������x�ɂȂ�܂��B

�����āA���q����̗l�q�����Ȃ���A���q���ߔ��B�����Ă���]�̋@�\�E���n�Ȕ]�̋@�\�̏ꏊ��c�����A

���ʓI�ȃA�v���[�`�����Ă����Ƃ������Ƃ��ł����ł��ˁB

�ł́A���́w�]�̋������x�̂����Ƃ�����R�ɂ܂Ƃ߂܂��B

�P�A�ȒP

�W�̔]�̕��삻�ꂼ���b����m�E�n�E���A

���͂������ȒP�Ȃ�ł��B

�������A�P�����ł͂Ȃ�����A���s���₷�����̂���I�ׂ�Ƃ����悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�ǂ�������ɂł������Ȃ��̂�N����������������Ă������̂ɂȂ��Ă��܂��B

������A�N�ł��ł���B���ꂪ�����ł��ˁB

�Q�A�]�̋@�\

�Z���Ȃ�����]�̋@�\��]�̓����A�]�Ƃ������킪�l�ԂɂƂ��Ăǂ��������̂��B

���ꂪ�킩��܂��B

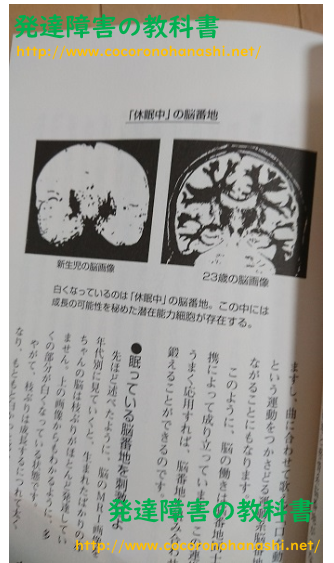

�����āAMRI��p���Ȃ���A

�]��������ƒb����Ȃ�A������Ɣ]�͕ς���Ă������Ƃ���������Ă��܂��B

����͗E�C�����炦�܂��ˁB

�R�A����

�]�͈ꐶ��������B

�����炱���A�ꕔ���W���^�̒b��������X�̉߂������ł́A

���R�Ɣ]�͂䂪��ł�����ł��B

�l�Ԃ͐g�̂��䂪�݂܂����A�]���䂪�ނ�ł��B

���̎�����m��A���܂�ӎ����Ă��Ȃ��Ƃ���̐��������Ȃ����B

�m�������A��ł���B

�܂��ɁA�����v�킳���{�ł��ˁB

�f�����b�g�͂���H

�|�b�v������Ƃ����Ƃ���ł��傤���H

�킩��₷�����邽�߂ɁA�t�Ɍ��ГI�Ȗ��͂������Ă���Ƃ��������ł��傤���H

���������Ƃ������Ă����ł����A

�킩��₷���Ȃ��݂₷���̂ŁA�����{�Ǝv���ɂ����Ƃ���̓f�����b�g��������܂���B

�����ėǂ������H

���B��Q�̂��q����������A�Ȃ�Ƃ����Ă��������Ǝv���Ă���Ȃ�A��Ɏ�ɓ���Ăق����{�ł��B

���B��Q�̉��P�A�v���[�`���āA�u���C���W���Ƃ������^���Ƃ��A

�����S�̂ɂڂ��Ƃ����A�v���[�`�Ƃ����̂������ł��B

����͂���Ō����܂����A���q����̂��ꂩ����v���ƁA

�]�̂Ȃ�����������A�]���̂��̂�b���Ă������Ƃ��K�v���Ǝv���Ă��܂��B

���̈Ӗ��ŁA���̖{���ƂɂP������ΐS�����ł��ˁB

�b�������Ƃ����b����̂ɂ������ł����A

�ߏ肷����Ƃ�����������邽�߂Ɏ��ӂ�b����Ƃ����̂ɂ��g�������ł��B

�ł���Ƃ��납�炢���Ȃ��Ƃ������Ăق����ł����A

���H���钆�ł��q����̋����������̂��łĂ��邩�Ǝv���܂��B

![�w�]�̋������x�̃��r���[�y�]�S�̂��炨�q����̌����l����z](../img/header.jpg)